近日,北京林业大学草地生态保护与恢复团队揭示了植物在低磷环境下协调“磷吸收”与“病原菌防御”这一生存悖论的关键调控机制,为全球农业可持续发展提供了新思路。研究成果以题为"Phosphorus acquisition and pathogen defense: synergies versus trade-offs"的论文,发表在Cell子刊《Trends in Plant Science》(IF=20.8)上。

磷作为植物生长必需矿质元素,其可持续供给关乎农业生产安全。为满足作物需求,人类大规模开采磷矿资源并投入磷肥生产,这不仅加剧了不可再生资源的耗竭,更引发水体富营养化等环境风险。因此,提升作物自身磷效率已成为农业可持续发展的核心策略。植物在生长发育过程中持续面临病原菌胁迫。值得注意的是,低磷胁迫下的植物在激活高效磷获取机制(如排根发育、有机酸分泌)的同时,往往遭遇病原体侵袭,触发免疫防御系统。由于两类生理过程均需消耗大量能量与资源,其同步激活将导致显著的代谢负担。因此,植物在磷限制环境中的生存竞争力,本质上取决于对“生长-防御权衡”(Growth-Defense Trade-off) 的调控能力——这揭示了植物生理学的深层矛盾:如何在资源竞争中协调营养获取与免疫健康的平衡?本研究将植物在低磷条件下植物的磷吸收利用策略分为两大类:非菌根策略(自力更生派)和菌根策略(合作共赢派)。指出非菌根策略的植物磷吸收能力强但抗病性差。比如羽扇豆能够通过分泌柠檬酸等羧酸盐活化土壤难溶磷,显著提升吸收效率,然而其根系物理屏障薄弱(排根木质化程度低、表皮屏障薄)、草酸等分泌物可诱导宿主细胞程序性死亡,抑制活性氧免疫,导致病原菌侵染风险增加。然而菌根策略却能在吸收磷的同时增强抗病性,比如丛枝菌根真菌(AMF)能够通过菌丝网构建“生物护盾”阻挡病原体,激活植物免疫基因(如抗病蛋白PR1), 招募益生菌分泌天然杀菌剂等实现磷获取与抗病性的双赢(图1)。

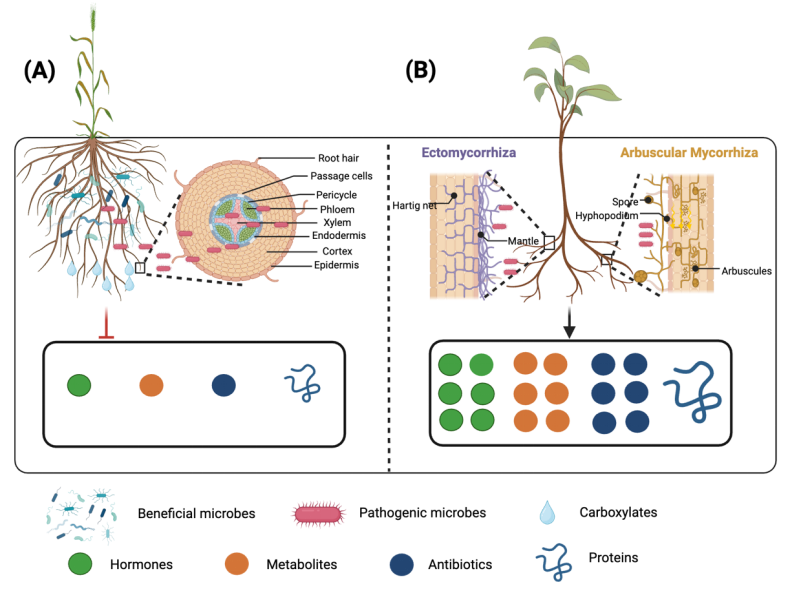

图1. 非菌根磷获取策略导致病原易感性增加的根源在于物理保护弱化(根系木质化程度低或缺乏栓化外皮层)以及防御相关产物(激素、代谢物、抗生素及蛋白质)释放减少。相反,菌根磷获取策略通过物理防护(形成丛枝结构、菌丝鞘(外生菌根)、哈蒂氏网(Hartig net)及栓化外皮层,阻隔病原侵染)和生化防御(释放防御相关产物)双重途径增强病原抗性。此外,丛枝菌根真菌与外生菌根真菌还可通过与病原体竞争碳源和养分实现生物拮抗。图中元素的大小与数量表征其相对贡献度或作用强度。

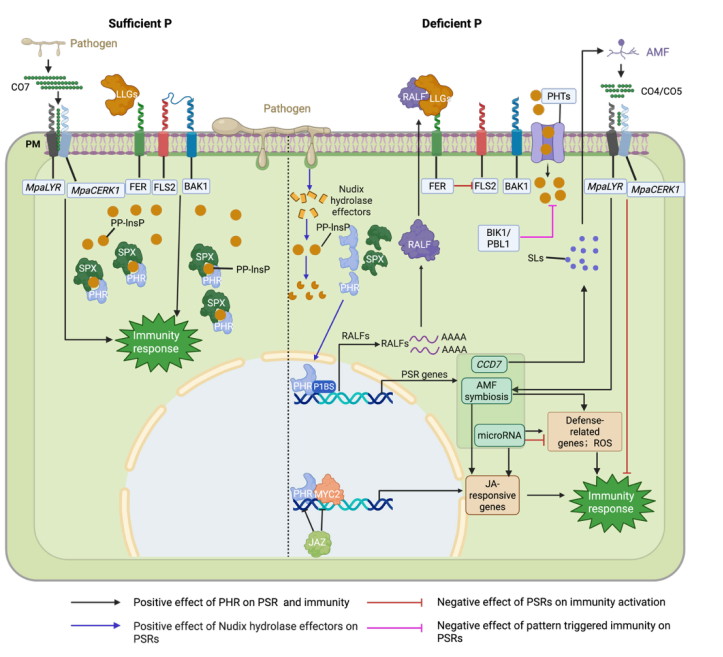

此外,作者深入探讨了植物磷吸收与病原防御协同调控分子调控机制(图2)。指出核心调控因子 PHOSPHATE STARVATION RESPONSE (PHR) 蛋白具有"双面间谍"特性:一方面,PHR促进磷获取基因表达,维持低磷环境下植物生存;另一方面,PHR关闭免疫通路节约能量,导致病原感染率提升。然而,多项研究证明PHR也可以正向调控免疫。比如,在磷匮乏水稻中,OsPHR2通过激活茉莉酸(JA)信号通路增强对 Xanthomonas oryzae 的抗性。这种功能多效性冲突揭示了植物磷-免疫互作网络的极端复杂性,其调控方向可能受物种特异性、病原类型及环境因子共同影响。未来需结合单细胞转录组、磷酸化蛋白质组等技术,在时空维度解析PHR的动态调控网络。

图2. 磷缺乏(P deficiency)激活的磷饥饿响应(PSR)与植物免疫的互作机制

当前农业对磷肥的过度依赖正加速不可再生磷矿资源耗竭(预计百年内枯竭),并引发水体富营养化等环境问题;而单一推广磷高效作物(如羽扇豆)则因抗病缺陷易诱发病原菌暴发。本研究提出通过构建功能互补型生态种植系统破局:以蚕豆(磷吸收强但抗病性差)与小麦(磷吸收差但抗病性强)间作模式为例,蚕豆通过分泌有机酸活化土壤磷资源,提升系统磷有效性;小麦则通过根际释放抗菌物质降低蚕豆枯萎病发病率,实现磷肥减量且维持系统生产力。更严峻的是,全球变化驱动下(如氮沉降、增温),自然生态系统正陷入“磷限制加剧-病原增殖强化”的恶性循环。因此,未来必须将植物磷吸收—病原菌防御互作调控纳入生态系统管理框架,通过优化物种功能性状配置,全面提升农业-生态耦合系统的可持续性。

北京林业大学草业与草原学院青年教师丁文利为论文第一作者,董世魁教授和Hans Lambers教授为论文通讯作者。此项工作得到了国家自然科学基金 (32102468, 32361143870 ) 和国家重点研发计划 (2023YFF1304303) 项目的支持。

论文链接:https://www.cell.com/trends/plant-science/abstract/S1360-1385(25)00203-1

作者:丁文利

审核:纪宝明