紫花苜蓿(Medicago sativa L.)是一种重要的豆科植物,可以通过扦插的方式快速产生不定根,从而形成新的植株。通过扦插产生不定根包括四个阶段:阶段一,茎段从成熟植株上分离;阶段二(初始阶段),初始细胞的重编排;阶段三,茎基部不定根原基的形成;阶段四,茎基部白色凸起的形成,即成熟不定根的产生。然而,紫花苜蓿不定根形成的调控机制尚不清楚。

近期,草业与草原学院研究团队分别选取扦插的紫花苜蓿四个阶段的茎基部进行转录组测序,以探索差异表达基因(DEGs)在不定根产生过程中的作用。研究发现:诱导阶段(阶段一→阶段二)和不定根原基产生阶段(阶段二→阶段三)的差异表达基因(DEGs)数量分别为9724和6836个,明显多于不定根成熟阶段(阶段三→阶段四)(150个),表明在复杂的发育过程中,不定根早期的形成更为活跃。研究同时发现了大量与紫花苜蓿不定根早期形成相关的通路和基因,对其中3个候选基因(SAUR,VAN3和EGLC)进行验证,发现候选基因均对不定根的产生具有正向调控作用。

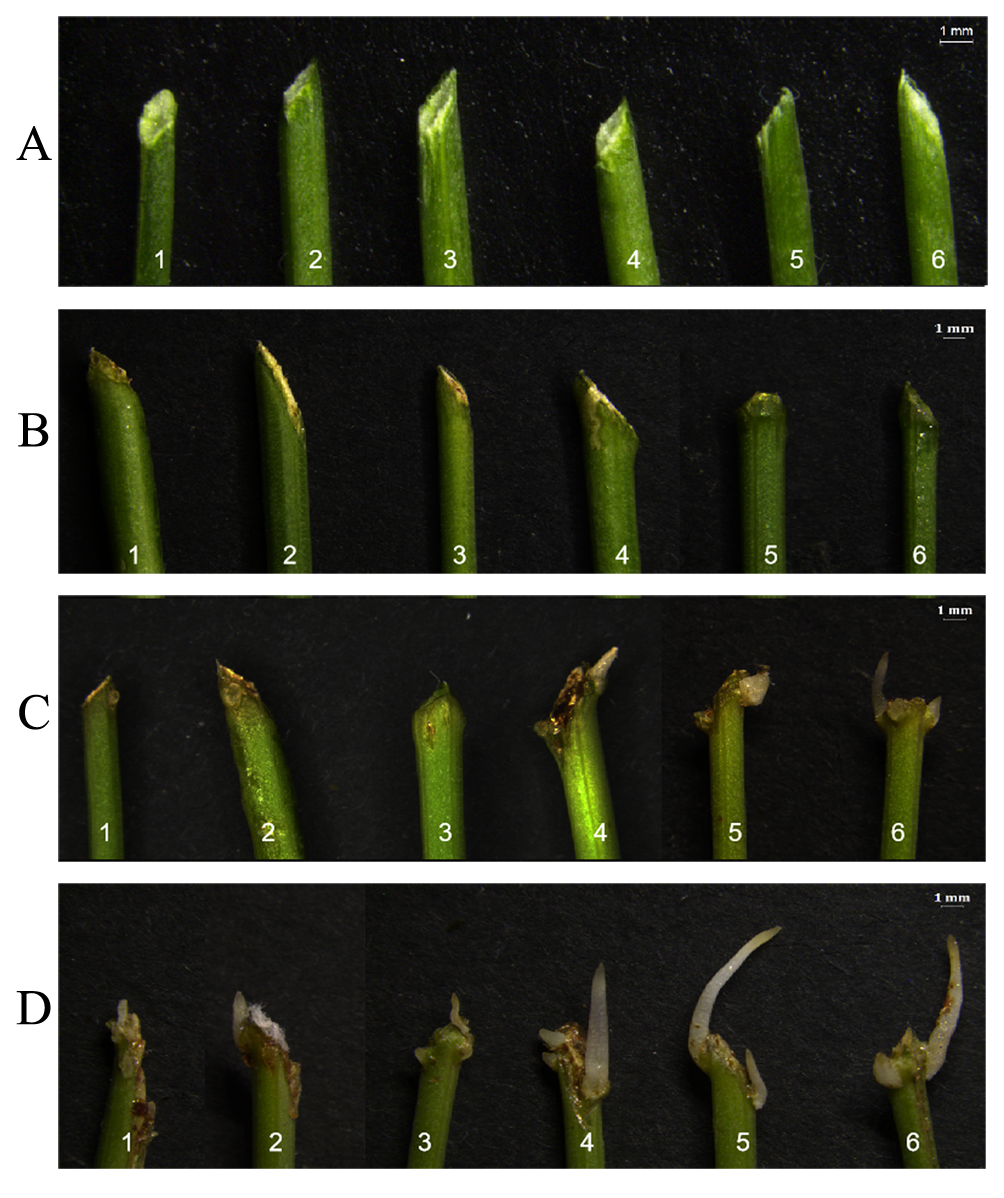

图1 紫花苜蓿扦插不定根形成的四个阶段的表型。(A)茎段分离阶段,(B)初始细胞重编排阶段,(C)不定根原基产生阶段,(D)不定根白色凸起的形成阶段

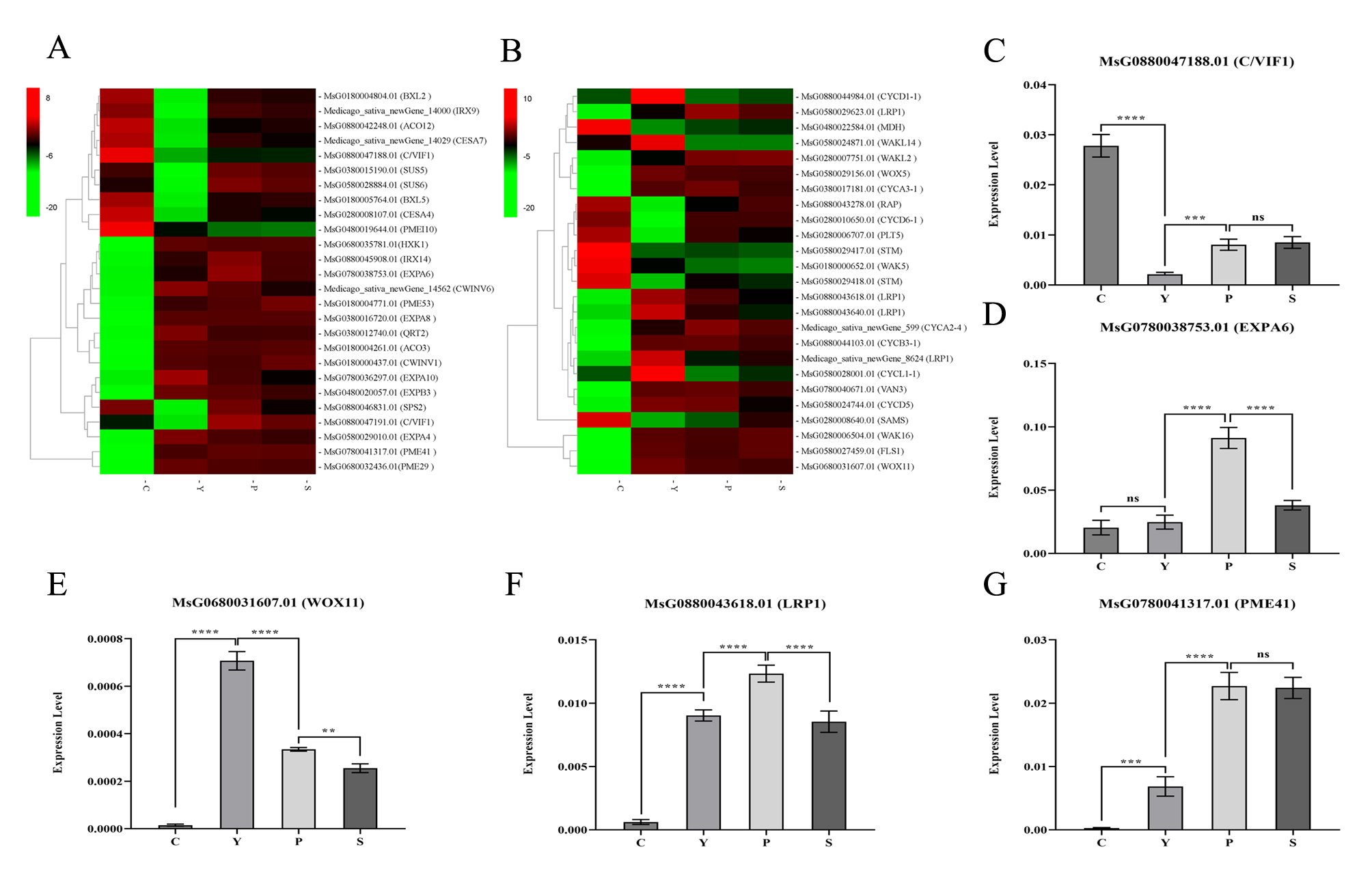

图2 紫花苜蓿不定根形成过程中DEGs在细胞生命周期中的表达谱。(A)与细胞壁降解重塑和糖代谢相关的基因的聚类分析图,(B)与根发育、细胞周期、干细胞和蛋白酶相关的基因的聚类分析图,(C-G)相关基因的表达分析图

图3 候选基因的验证。1-3(对照组):水,农杆菌EHA105,农杆菌EHA105+载体3302Y;4-6(实验组):EHA105+3302Y-SAUR,EHA105+3302Y-VAN3,EHA105+3302Y-EGLC。(A)0天,对照组和实验组苜蓿茎段的分离,(B)4天后,对照组茎基部无变化,而实验组茎基部膨大,即不定根原基的形成,(C)8天后,对照组茎基部产生不定根原基,而实验组的不定根基本形成,(D)13天后,对照组茎基部产生不定根,而实验组的不定根明显长于对照组

上述研究成果以Uncovering Early Transcriptional Regulation during Adventitious Root Formation in Medicago sativa 为题,在生物学领域二区期刊《BMC Plant Biology》(IF=5.260)发表。北京林业大学草业与草原学院博士生艾晔为第一作者,晁跃辉副教授和内蒙古农业大学赵彦副教授为通讯作者。本研究得到草地资源教育部重点实验室和内蒙古自治区科技攻关项目(No. 2020GG0176)的资助。

作者:晁跃辉

审核:纪宝明