近日,北京林业大学草业与草原学院庾强教授团队联合中国科学院地理科学与资源研究所张心昱研究员团队、中科院西北高原生物研究所、西北生态环境资源研究院、中科院植物研究所、宁夏大学、山西农业大学、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等八家研究机构的研究人员在《Global Change Biology》上发表了最新研究成果,论文题为“Extreme wetness reduces soil microbial residue carbon more substantially than extreme drought across grassland ecosystems”。该研究深入探讨了极端干旱及湿润对草原生态系统土壤微生物残体碳的影响。

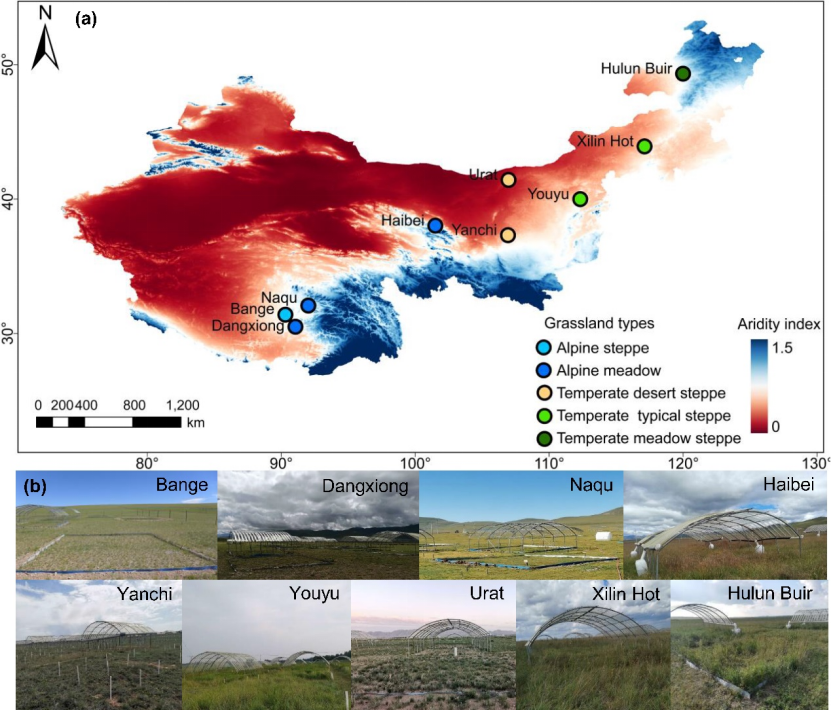

图 1 采样点的地理位置 (a) 和野外降水处理实验 (b)

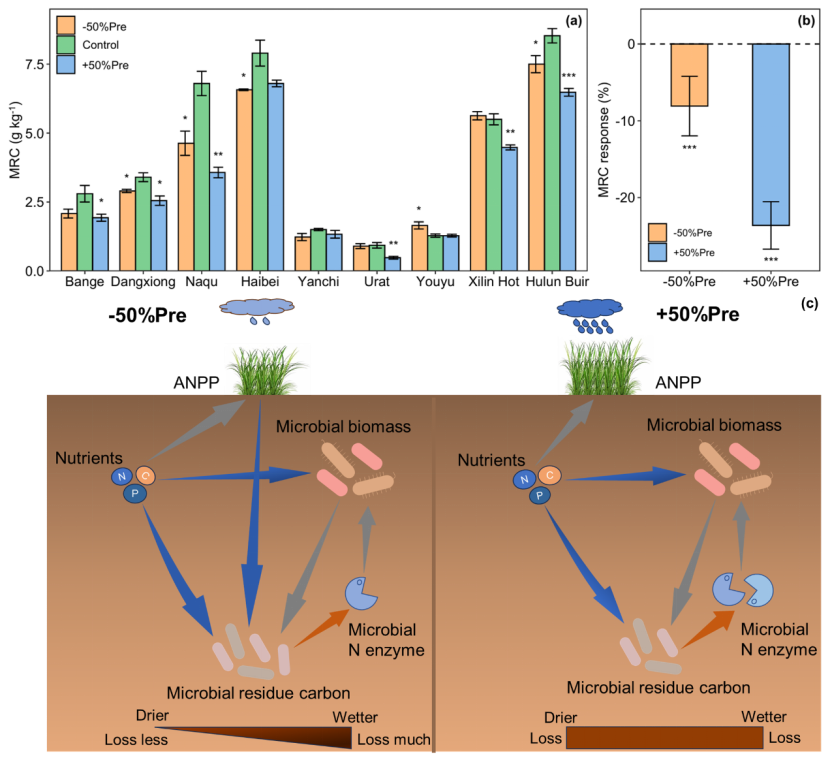

土壤微生物残体碳是草地土壤碳库的重要组成部分,并调节着土壤碳库对降水变化的响应。然而,土壤微生物残体碳对极端干旱和湿润的响应及其在区域草原生态系统尺度中的潜在机制尚不清楚。研究依托中国九个高寒及温带草原生态系统的降水变化联网控制实验 (-50%降水、对照、+50%降水),定量评估了极端干旱和湿润下土壤微生物残体碳的响应差异,并确定了关键驱动因子。研究发现,极端干旱 (-50%降水) 使土壤微生物残体碳含量平均降低了8%。相比之下,极度湿润 (+50%降水) 导致土壤微生物残体碳含量平均下降24%。在极端干旱下,植物生物量的减少抑制了土壤微生物残体碳的形成,而土壤微生物氮酶则加速了土壤微生物残体碳的分解。此外,研究还发现,在干旱处理下,较湿润生态系统中的土壤微生物残体碳损失比较干旱生态系统更为显著。在极端湿润下,土壤微生物氮限制加剧使得微生物氮酶活性增强,从而加速微生物残体碳的分解和利用,最终导致其含量降低。

图 2 降水变化对各站点土壤微生物残体碳 (MRC) 的影响 (a), 土壤 MRC 对降水变化的平均响应 (b), 土壤 MRC 对减少50%降水 (-50%Pre)和增加50%降水 (+50%Pre) 的响应机制示意图 (c)

中科院地理科学与资源研究所于颖超博士生为论文第一作者,庾强教授和张心昱研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金 (32588202, 32241033, 42494823, 42261144688) 项目的资助,并且得到中国科学院地理科学与资源研究所-西藏那曲高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站、中国科学院西北高原生物研究所-青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站、中国科学院西北生态环境资源研究院-乌拉特荒漠草原研究站、中国科学院植物研究所-内蒙古锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站、山西农业大学-山西右玉黄土高原草地生态系统国家定位观测研究站、宁夏大学-宁夏盐池县荒漠草原生态系统定位观测研究站和中国农业科学院-内蒙古呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究平台的大力支持。

论文链接:DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.70353

作者:赵奕

审核:纪宝明