近年来,风电作为一类重要清洁能源在全国快速布局兴建。特别在京津冀大城市群周边,“绿电”需求巨大。我国“十四五”规划确定了以冀北地区为主的华北清洁能源基地。该地区拥有丰沛的风力资源,也是典型的林草交错带和重要生态屏障区。科学测定风电开发对区域植被和气候环境具体影响,确定其影响范围与程度,是权衡清洁能源开发与生态环境保护的关键基础。

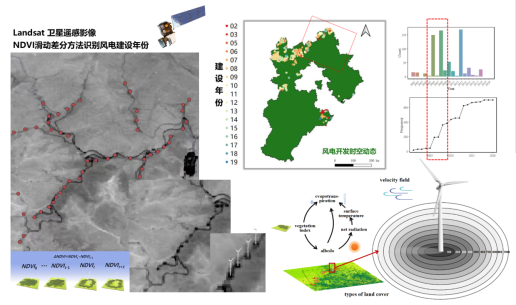

近日,北京林业大学草业与草原学院本科生和研究生团队,依托国家自然基金项目(32101324)、大学生创新科研训练项目(X202310022374)资助,在能源与生态环境管理交叉领域国际知名刊物Energy, Ecology and Environment,发表了题为《通过遥感方法研究风电场对植被与微气候影响:以中国河北省为例》的研究论文(The Impact of the Wind Farm on the Vegetation and the Microclimate via Remote Sensing: A Case Study in Hebei Province, China)。研究借助风电周边卫星遥感反演归一化植被指数(NDVI),开发了一套检测判断风电建设年份的滑动窗口算法,揭示河北省过去20年间(2001~2020)风电开发的时空动态和发展趋势。在此基础上,以冀北地区风电场为观测区,针对该地区风电建设前后年份,收集30m分辨率Landsat系列卫星遥感影像资料,利用地表能量平衡方程模型,对下垫面微气候因子地表反照率、地表温度和地表蒸散发进行遥感反演计算,在生态气候耦合框架下量化风电场对林草交错带水热环境的影响程度与衰减变化范围。研究发现,风电场建设对周边植被和局地微气候具有明显的减绿、增温和降湿环境效应,影响强度呈现非线性衰减特征,影响发生的拐点在距风电设施300-400米处,对地表蒸散发的影响范围总体大于对植被和地表温度的作用范围。该研究对加强清洁能源环境信息披露与监管、生态环境影响评价以及支撑能源工程优化选址规划和统筹协调风能开发与林草资源保护提供了技术方法参考和实证依据。

图1 研究主要方法、理论框架与部分结果

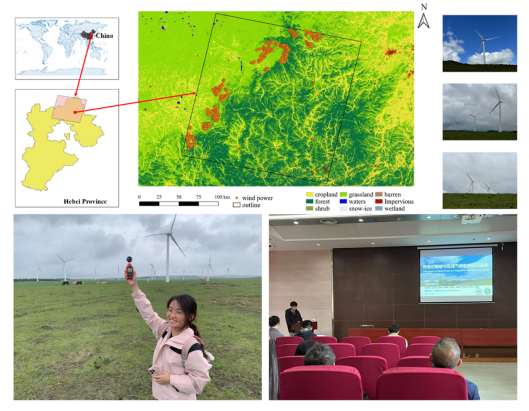

论文第一作者为草业与草原学院2021级本科生费婷婷(现为中国科学技术大学硕士研究生),指导教师和通讯作者为李周园副教授。其他作者包括林学院博士路丹桂、草学院李旦琳、田硕、艾克拜尔·艾买尔。北京师范大学地理科学学部李琰教授和北京林业大学杨秀春教授参与了论文指导。课题组发挥专业特长主动对接草原清洁能源开发与生态保护统筹协调重大国家需求,开展了系列科学研究与人才培养工作,在北方林草交错带和青藏高原等地展开调查研究,对风电和光伏的生态环境效益、代价及补偿机制开展多方面的探索,相关进展和成果应邀在多场学术会议上发表交流。

图2 论文研究区域、课题外业调查(论文第一作者费婷婷)及参加第一届全国植物生态学大会口头报告交流(论文作者田硕)

论文信息和链接:Fei, T., Lu, D., Li, Y. et al. The impact of the wind farm on the vegetation and the microclimate via remote sensing: a case study in Hebei Province, China. Energ. Ecol. Environ. (2025). https://doi.org/10.1007/s40974-025-00386-4

作者:李旦琳、费婷婷

审核:纪宝明